Introducción

El prolapso genital femenino describe la pérdida de apoyo de los órganos pélvicos (vejiga, útero, cúpula vaginal y/o recto). Se define como la protrusión (hernia) de estos en el canal vaginal o hacia fuera de este1,2. La prevalencia del prolapso genital varía del 2,9 al 97,7% según el método utilizado para el estudio, pero se estima del 2,9 al 11,4% cuando se utiliza un cuestionario de síntomas3,4 y del 31,8 al 68,38% si se realiza el examen clínico con el Sistema de cuantificación de prolapso de órganos pélvicos (POP-Q por su acrónimo inglés: pelvic organ prolapse quantification)5–7.

La etiología del prolapso genital es multifactorial7. En los factores de riesgo los estudios sugieren que el envejecimiento, trauma pélvico y cirugía evocan denervación y desvascularización de los tejidos, alteraciones anatómicas y una mayor degradación del colágeno; todo esto puede conducir a una disminución de la resistencia mecánica y predisposición a la aparición del prolapso genital. De hecho, se ha demostrado reducción en el contenido de proteínas y estrógenos en los ligamentos uterosacros, en la vagina y parametrios de las mujeres con prolapso8.

En las manifestaciones clínicas el prolapso genital causa varios problemas de índole urinario, digestivo, genital y/o sexual, los cuales obstaculizan la calidad de vida de las mujeres7,9. El síntoma específico y más frecuente por el que consultan las mujeres afectadas es la sensación de bulto fuera de la vagina; aunque también puede acompañarse de síntomas funcionales de la vejiga, el intestino y/o sexuales en coexistencia o no9–11.

El diagnóstico del prolapso genital se basa principalmente en el examen físico, ya que es estrictamente clínico, aunque se puede recurrir a ciertas ayudas diagnósticas como el ultrasonido transperineal, la cisto-defecografía y la resonancia magnética12. No obstante, la evidencia no ha demostrado la clara asociación entre el diagnóstico y la magnitud del prolapso genital con estas herramientas13.

La medición o cuantificación del prolapso genital femenino debe hacerse mediante el sistema validado y aprobado internacionalmente conocido como POP-Q, que puede medir el prolapso en los tres compartimentos y tres niveles de la vagina14.

Si bien el prolapso genital femenino suele ser crónico y progresivo, también es posible la regresión espontánea, especialmente para el prolapso de grado 15; de tal manera que el tratamiento puede ser médico (conservador) o quirúrgico, en donde las opciones terapéuticas incluyen conducta expectante/observación, fisioterapia del piso pélvico, uso de pesarios y cirugía15,16. En pacientes con prolapsos asintomáticos se recomienda la observación17. En aquellas que no desean o no son aptas médicamente para cirugía, los pesarios son una opción efectiva, ya que mejoran tanto los síntomas como la calidad de vida18. Si se indica la cirugía, esta se puede realizar mediante enfoque transvaginal, laparoscópico/robótico o abierto, utilizando o no tejido nativo o malla19.

El prolapso genital puede tener un impacto significativamente negativo en la calidad de vida y la función sexual de una mujer, como consecuencia de los síntomas de la presión pélvica, el bulto vaginal, la disfunción urinaria e intestinal o por la presencia de disfunciones sexuales3,9,19,20; por tal razón, el objetivo de este estudio consistió en evaluar la función sexual en mujeres con prolapso genital, antes y después del uso del pesario, en el Eje Cafetero (Armenia, Pereira y Manizales), Colombia.

Método

Diseño y población

Estudio de corte transversal en el que se incluyeron mujeres mayores de 18 años con diagnóstico de prolapso genital sintomático, sexualmente activas y con pareja estable, que asistieron a la consulta externa de ginecología en tres clínicas del Eje Cafetero, Colombia, entre el 1 de mayo de 2022 y el 30 de abril del 2024. Estas dieron su consentimiento informado de forma escrita. Las instituciones participantes son clínicas universitarias de alto nivel de complejidad, en donde se atienden personas adscritas al sistema de aseguramiento subsidiado y contributivo, en el Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia. Se excluyeron mujeres gestantes, en menopausia, con antecedente de histerectomía, ooforectomía, incontinencia urinaria o fecal, cirugía pélvica, con datos incompletos en la historia clínica y las que no aceptaron participar. Se realizó un muestreo consecutivo por conveniencia, a partir del universo de mujeres atendidas en las tres instituciones participantes durante el periodo de la investigación.

Procedimiento

En la consulta externa de ginecología de cada una de las clínicas del estudio se identificó a las mujeres con prolapso genital sintomático (anterior/cistocele, posterior/rectocele, apical/histerocele). Al finalizar la consulta, a las pacientes a las cuales se las iba a tratar con pesario, un médico general les explicaba el propósito del estudio y el proceso de consentimiento informado en la sala de espera. Las candidatas expresaron libremente su deseo de participar o no en la investigación. Posteriormente, se accedió a la base de datos para obtener la información de las características socioculturales y clínicas. Los datos fueron recopilados y almacenados en una hoja de cálculo en Excel, por una auxiliar de enfermería, en cada una de las clínicas participantes; en la construcción de la base de datos se obtuvo información de las variables incluidas. Se llevó a cabo un control de calidad y se identificaron los datos faltantes por medio de la revisión de cada una de las historias clínicas; aquellos datos que no pudieron recuperarse se consideraron perdidos o incompletos. Una vez firmado el consentimiento informado, una enfermera profesional, encargada de la recolección del instrumento, le daba instrucciones para el autodiligenciamiento del cuestionario Índice de función sexual femenina (IFSF) a cada una de las mujeres participantes, de manera individual y en un ambiente privado. Este mismo se repetía a los 6 meses de seguimiento.

Instrumento

El IFSF es un cuestionario integrado por 19 preguntas, con el cual se indagan seis dominios: deseo (ítems 1 y 2), excitación (ítems 3 a 6), lubricación (ítems 7 a 10), orgasmo (ítems 11 a 13), satisfacción (ítems 14 a 16) y dolor (ítems 17 a 19). La respuesta se mide según el puntaje: 0, sin actividad sexual; 1, casi nunca; 2, menos de la mitad de las veces; 3, la mitad de las veces; 4, más de la mitad de las veces, y 5, casi siempre. La puntuación de cada dominio se multiplica por un factor que oscila entre 0,3 y 0,6, de acuerdo con el dominio evaluado; finalmente el resultado es la suma aritmética de los dominios. Cuanto mayor sea el puntaje, mejor se considera la función sexual. El rango total de la puntuación del IFSF va desde 2 hasta 36; un puntaje ≤ 26,55, o cuando la puntuación de algún dominio es menor a 3,6, se considera como criterio de riesgo de disfunción sexual21–23.

Intervención

Se utilizaron pesarios de silicona médica flexible sin membrana ni soporte; el más usado fue el de 65 mm. A cada mujer se le enseñó el autocuidado del pesario, y se recomendó retirarlo, limpiarlo, lavarlo y secarlo cada tercera noche, para su posterior inserción en la mañana (esto durante el primer mes); luego una vez por semana (los siguientes 3 meses) y finalmente una vez al mes hasta completar los 6 meses de seguimiento. Si no había dificultades para la actividad sexual se sugirió dejarlo, o en su defecto quitarlo para las relaciones sexuales.

Los pesarios vaginales son dispositivos mecánicos pasivos, usados internamente y diseñados para sostener las paredes y el ápice vaginal24. Estos pueden ser de policloruro de vinilo, látex o silicona, cuya forma permite la inserción y permanencia dentro de la cavidad vaginal25. Existen dos grupos principales: a) pesarios de soporte (pesario de anillo o pesario de anillo con soporte), y b) pesarios llenadores de espacio (Gellhorn o cubo)26. Los de soporte se insertan en la vagina y se colocan entre el hueso púbico y el fórnix vaginal posterior, y brindan soporte a los órganos descendidos; ellos no imposibilitan el coito vaginal y son más fáciles de quitar o reemplazar25. Los llenadores de espacio brindan apoyo al ocupar el espacio vaginal y evitando el descenso del prolapso, creando un efecto de succión alrededor del pesario; por lo tanto, aumentan la probabilidad de retención de los órganos descendidos, pero no son compatibles con las relaciones sexuales vaginales y son más difíciles de quitar o reemplazar26.

En las indicaciones del uso de pesarios se destacan: prolapso genital (vesical, uterino y/o rectal), la incontinencia urinaria de esfuerzo, cirugía no deseada o no recomendada para el prolapso genital, mujeres con condiciones médicas adversas, en espera de cirugía, jóvenes que no han completado interés reproductivo, complicaciones del embarazo (útero en retro forzado, incompetencia cervical, prolapso previo al embarazo), sensación de aire/gas vaginal, herramienta diagnóstica para la detección de la incontinencia urinaria oculta y en disfunción de la evacuación intestinal25,26.

En las contraindicaciones se destacan: demencia de la paciente, enfermedad inflamatoria pélvica activa, alergia al látex, erosión o ulceración vaginal persistente, infección vaginal activa, atrofia vaginal grave, falta de compromiso de la paciente para seguir los controles y cuidados adecuados27,28. Por otra parte, existen algunos factores que pueden limitar o afectar el uso del pesario como son: vagina corta (< 6 cm de longitud), introito vaginal ancho (> 3 dedos de amplitud), cuerpo perineal corto (< 4 cm), prolapso posterior (recto/enterocele) e independencia de la paciente para insertar o remover el pesario25,26,29.

La comodidad del uso del pesario es tal que aproximadamente el 76% de las mujeres que los prueban continúan utilizándolos durante al menos cuatro semanas, y el 86% de estas mujeres permanecen usándolos durante más de cinco años30. Otros autores describen que la satisfacción es del 70% a un año (77% a 6 meses, 64% a 2 años); de tal manera que el coste-eficacia alcanzaría una satisfacción del 90%, al ser la primera opción terapéutica, antes de la cirugía o en mujeres jóvenes31,32.

En las complicaciones del uso de pesarios sobresalen: aumento de la secreción vaginal, riesgo de vaginitis/vaginosis bacteriana, dificultad para la micción o la defecación, erosión y/o ulceración vaginal, infección urinaria, sangrado vaginal, hidronefrosis, dolor o molestia vaginal, impactación en la vagina, erosiones intestinales o vesicales, fístulas (vesico-vaginal, recto-vaginal), peritonitis, incarceración del pesario, atipias citológicas inflamatorias e incluso cáncer vaginal33–36.

Variables medidas

Sociodemográficas (edad, raza, escolaridad, estado civil, ocupación, estrato socioeconómico, afiliación al sistema general de seguridad social en salud, religión y área de residencia); talla, peso, IMC (índice de masa corporal); variables de salud sexual y reproductiva (paridad, edad del primer parto, método de anticoncepción); hábitos (tabaquismo, consumo de sustancias psicoactivas, ingesta de alcohol, actividad física); variables de comportamiento sexual (orientación sexual, edad de la primera relación sexual, masturbación, coito –vaginal o anal–, frecuencia promedio de relaciones sexuales semanales, número de parejas sexuales, tiempo de convivencia en pareja, antecedente de abuso sexual o violencia sexual en el matrimonio, pareja con disfunción sexual). Frecuencia del tipo y grado de prolapso, sintomatología de las pacientes y factores de riesgo de disfunción sexual. Se indagaron además las preguntas de los dominios de la encuesta IFSF.

Análisis estadístico

Se presentan los resultados de las variables continuas con medidas de tendencia central (media, mediana) y dispersión (desviación estándar, rango) según normalidad, y las variables categóricas como proporciones. Se utilizó el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 25. Se hace comparación entre grupos mediante la prueba χ² de Pearson. Se evaluaron los factores que mostraron ser diferentes en la comparación de grupos con la ayuda del odds ratio (OR). Se utilizó una significancia de p < 0,05.

Aspectos éticos

Se obtuvo el aval del Comité de Ética de Investigaciones de acuerdo con las normas de Helsinki y sus sucesivas modificaciones. Se garantizó el anonimato y la confidencialidad de la información.

Resultados

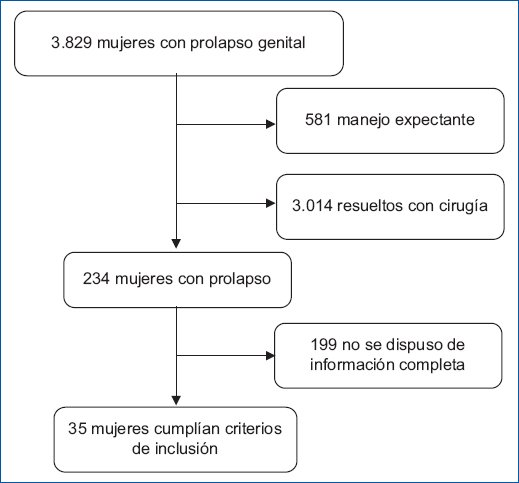

En el periodo de estudio se atendieron 14.379 mujeres en el servicio de ginecología y obstetricia de las tres clínicas, 3.829 (26,62%) presentaron prolapso genital, de estos, 581 (17,17%) se manejaron de forma expectante, 3.014 (78,71%) se resolvieron con cirugía y 35 (0,91%) con inserción de pesarios. En 199 (5,19%) no se dispuso de información completa (Fig. 1).

Figura 1. Flujograma de participantes.

La edad promedio de las participantes fue 46,85 ± 9,72 años (inferior 38 y superior 47). En la tabla 1 se expone la distribución etaria, frecuencia del tipo y grado del prolapso de la población de mujeres participantes.

Tabla 1. Distribución etaria, tipo y grado de prolapso en las mujeres con prolapso genital, Eje Cafetero, Colombia, 2022-2024

| Variables | n (%) |

|---|---|

| Edad (años) | |

| 38-39 | 2 (5,71%) |

| 40-44 | 15 (42,85%) |

| 45-49 | 18 (51,42%) |

| Frecuencia del tipo de prolapso | |

| Anterior | 19 (54,28%) |

| Posterior | 11 (31,42%) |

| Apical | 5 (14,28%) |

| Grado de prolapso | |

| 2 | 17 (48,57%) |

| 3 | 15 (42,85%) |

| 4 | 3 (8,57%) |

La mayoría (85,71%) eran de origen rural, católicas (91,42%) y pertenecientes al régimen subsidiado (82,85%). En la tabla 2 se describen las características sociodemográficas de las mujeres participantes.

Tabla 2. Características sociodemográficas de las mujeres participantes, Eje Cafetero, Colombia, 2022-2024

| Variables | n (%) |

|---|---|

| Edad (años), media ± DE | 46,85 ± 9,72 |

| Edad de la pareja, x– ± DE | 52,74 ± 8,61 |

| Talla (cm) | 1,62 ± 3,57 |

| Peso (kg) | 64,82 ± 7,61 |

| IMC | 24,83 ± 9,57 |

| Raza, n (%) | |

| Hispánicas | 14 (40%) |

| Indígenas | 9 (25,71%) |

| Afrocolombianas | 12 (34,28%) |

| Estado civil, n (%) | |

| Casada | 11 (31,42%) |

| Unión libre | 13 (37,14%) |

| Soltera | 5 (14,28%) |

| Separada/divorciada | 4 (11,42%) |

| Viuda | 2 (5,71%) |

| Nivel de escolaridad, n (%) | |

| Básica | 15 (42,85%) |

| Media | 12 (34,28%) |

| Superior | 8 (22,85%) |

| Estrato socioeconómico, n (%) | |

| 1 | 5 (14,28%) |

| 2 | 12 (34,28%) |

| 3 | 11 (31,42%) |

| 4 | 7 (20%) |

| Ocupación, n (%) | |

| Ama de casa | 18 (51,42%) |

| Empleada | 11 (31,42%) |

| Desempleada | 6 (17,14%) |

|

DE: desviación estándar; IMC: índice de masa corporal; x–: media. |

|

Los antecedentes de salud sexual y reproductiva, en la paridad, mostraron una mediana de 3 hijos (rango entre 0 y 9). La mediana en las gestaciones arrojó 4 (rango entre 0 y 13). El 77,17% reportaron embarazos no planeados. La edad del primer parto evidenció 19 años (rango entre 15 y 21). El método de anticoncepción más utilizado fue el implante subdérmico (45,71%), seguido por los anticonceptivos hormonales orales (28,57%). El menos utilizado fue el DIU (11,42%).

En los hábitos, el 34,28% eran fumadoras con una mediana de 7 (rango entre 0 y > 15). El 85,71% ingerían alcohol. El consumo de sustancia psicoactivas fue reportado por el 8,57%. Con respecto a la actividad física el 25,71% se declararon como sedentarias.

En relación con el comportamiento sexual, el 94,28% afirmaron ser heterosexuales. La edad de la primera relación sexual dejó una mediana de 16 años (rango entre 13 y 19). El número de parejas sexuales reportó una mediana de 6 (rango entre 1 y > 13). El 31,42% afirmó más de 10 años de tiempo de convivencia en pareja. El 57,14% manifestó que la pareja presentaba alguna disfunción sexual. La práctica sexual más habitual es el coito vaginal (100%) y la menos ordinaria el coito anal (22,85%); la masturbación se considera una práctica poco común para el 77,14% de las participantes. El 91,42% afirmó evitar el sexo oral, con todo tipo de excusas, por temor a exponer el prolapso.

A la pregunta ¿cuántas veces tuvo relaciones sexuales la semana pasada? (tiempo definido como el lapso de los siete días anteriores), el 85,71% del total de las mujeres aseguró tener una relación sexual por semana (rango entre 0 y 3).

El 8,57% de las mujeres afirmó haber sufrido alguna forma de violencia sexual a lo largo de la vida, en tanto que el 11,42% reportó abuso sexual por parte de la pareja.

Las manifestaciones clínicas que motivaron la asistencia médica fueron sensación de bulto vaginal (88,57%; n = 31/35), urgencia miccional (71,42%; n = 25/35), sangrado vaginal (60%; n = 21/35), leucorrea (54,28%; n = 19/35), pesadez pélvica (48,57%; n = 17/35), disquecia (42,85; n = 15/35), dificultad para el coito (40%; n = 14/35), dispareunia (37,14%; n = 13/35), estreñimiento (31,42%; n = 11/35), lumbalgia (25,71%; n = 9/35) y dolor pélvico (20%; n = 7/35). En la tabla 3 se describen los hallazgos clínicos de la población total, de acuerdo con la evaluación con el sistema POP-Q.

Tabla 3. Medición del grado de prolapso según el POP-Q

| Variable | Medición (x_ ± DE) cm |

|---|---|

| Aa | + 2,4 ± 1,5 |

| Ba | + 2,1 ± 1,8 |

| C | + 1,5 ± 1,2 |

| Ap | + 1,8 ± 1,5 |

| Bp | + 1,5 ± 0,9 |

| D | –4,2 ± 1,5 |

| gh | 4,8 ± 2,4 |

| pb | 1,5 ± 0,6 |

| lvt | 5,7 ± 2,4 |

|

DE: desviación estándar; POP-Q: pelvic organ prolapse quantification. |

|

El éxito del uso del pesario alcanzó el 88,57% (n = 31/35) de satisfacción a los 6 meses. Se observaron efectos adversos leves (aumento de la secreción vaginal [97,14%], irritación de la mucosa vaginal [80%], erosiones vaginales [74,28%], sangrado vaginal [34,28%], vaginosis bacteriana [22,85%], molestia vaginal [14,28%] e infección urinaria [8,57%]), en ningún caso fue necesario la retirada del dispositivo.

La prevalencia de disfunciones sexuales antes del uso del pesario fue del 82,85% (n = 29/35), de ellas el 51,72% (n = 15/29) presentaron prolapso grado 3, el 37,93% (n = 11/29) prolapso grado 2 y el 10,34% (n = 3/29) prolapso grado 4. El 20,68% (n = 6/29) presentó una sola disfunción sexual, el 65,51% (n = 19/29) dos disfunciones sexuales y el 13,79% (n = 4/29) tres o más disfunciones sexuales, con una mediana de 2 (rango entre 1 y 4) disfunciones sexuales por mujer. La disfunción sexual concurrente con más frecuencia en la población total fue el trastorno del deseo (82,85%; n = 29/35), seguido por la alteración del orgasmo (51,42%; n = 18/35) y, en tercer lugar, la alteración de la excitación (34,28%; n = 12/29); el dolor se observó en el 25,71% (n = 9/35) y la alteración en la lubricación en el 17,14% (n = 6/35). La satisfacción sexual fue reportada apenas por el 11,42% (n = 4/35).

En la población total de mujeres participantes, la puntuación global del IFSF, antes del uso del pesario, fue de 21,15 ± 7,64 puntos (inferior 12,58 ± 7,57 y superior 25,88 ± 8,56). Después del uso del pesario, pasados 6 meses, la puntuación alcanzó 27,56 ± 8,39 (inferior 18,19 ± 7,49 y superior 29,05 ± 9,21) (Tabla 4). La prevalencia de disfunciones sexuales disminuyó al 25,71% (n = 9/35).

Tabla 4. Puntuación del índice de función sexual femenina en mujeres con prolapso genital, Eje Cafetero, Colombia, 2022-2024

| Dominio | Estadística | Antes del uso del pesario | 6 meses después del uso del pesario | p |

|---|---|---|---|---|

| Deseo | Media ± DE | 3,05 ± 1,17 | 3,99 ± 1,26 | |

| Inferior | 1,34 ± 1,06 | 1,95 ± 1,08 | 0,001 | |

| Superior | 4,25 ± 1,38 | 4,62 ± 1,57 | ||

| Excitación | Media ± DE | 3,29 ± 1,04 | 4,47 ± 1,36 | |

| Inferior | 1,26 ± 1,03 | 1,75 ± 1,42 | 0,001 | |

| Superior | 4,07 ± 1,25 | 4,59 ± 1,63 | ||

| Lubricación | Media ± DE | 3,74 ± 1,23 | 4,52 ± 1,52 | |

| Inferior | 3,01 ± 1,46 | 3,59 ± 1,28 | 0,001 | |

| Superior | 4,35 ± 1,29 | 4,85 ± 1,43 | ||

| Orgasmo | Media ± DE | 3,15 ± 1,38 | 4,78 ± 1,24 | |

| Inferior | 3,08 ± 1,16 | 3,47 ± 1,16 | 0,001 | |

| Superior | 3,94 ± 1,26 | 4,59 ± 1,32 | ||

| Satisfacción | Media ± DE | 3,64 ± 1,09 | 4,85 ± 1,59 | |

| Inferior | 3,05 ± 1,18 | 3,61 ± 1,27 | 0,001 | |

| Superior | 4,29 ± 1,53 | 4,98 ± 1,62 | ||

| Dolor | Media ± DE | 4,28 ± 1,73 | 4,95 ± 1,42 | |

| Inferior | 3,54 ± 1,68 | 3,82 ± 1,28 | 0,001 | |

| Superior | 4,98 ± 1,85 | 5,42 ± 1,64 | ||

| Puntuación total | Media ± DE | 21,15 ± 7,64 | 27,56 ± 8,39 | |

| Inferior | 12,58 ± 7,57 | 18,19 ± 7,49 | 0,001 | |

| Superior | 25,88 ± 8,56 | 29,05 ± 9,21 | ||

|

DE: desviación estándar. |

||||

Con respecto al grado del prolapso y edad de las mujeres, pasados los 6 meses de uso del pesario se observó un incremento significativo en todos los dominios del IFSF en presencia de prolapso menor al grado 3 y en las mujeres menores de 45 años. La puntación total observada en el prolapso menor al grado 3 fue de 30,82 ± 4,91 y 25,73 ± 4,86 (p < 0,001) en el igual o mayor al grado 3. En las mujeres menores de 45 años la puntuación fue de 31,74 ± 5,82 y 26,94 ± 6,72 (p < 0,001) en las mayores. En este grupo, las diferencias más notorias, a favor del pesario, se detectaron en el dominio deseo (4,71 ± 1,23 vs. 4,23 ± 1,35; p < 0,001), orgasmo (4,98 ± 1,32 vs. 4,11 ± 1,41; p < 0,001) y satisfacción (5,13 ± 1,32 vs. 4,14 ± 1,35; p < 0,001).

Las mujeres que lograron puntuaciones en el IFSF > 26,55 expresaron sentirse cómodas con el pesario inserto durante la actividad sexual, no habiendo necesidad de su retiro para el coito; en consecuencia, se mostraron contentas y deseando continuar con esta forma de manejo de su prolapso genital a largo plazo. Las que experimentaron un mayor incremento en el deseo sexual se mostraron más satisfechas con la frecuencia de la actividad sexual (mediana de 3; rango entre 2 y 5, semanal). En las que se involucró a la pareja en el manejo del pesario, la puntuación en el IFSF logró una media de 32,71 ± 5,64 puntos frente a 28,93 ± 4,56 puntos en las que no se involucró a la pareja (p < 0,001).

Se identificaron como factores protectores de disfunción sexual el nivel superior de educación (OR: 0,21; intervalo de confianza del 95% [IC 95%]: 0,15-0,69), IMC < 25 (OR: 0,24; IC 95%: 0,18-0,84) y estar casada/unión libre (OR: 0,48; IC 95%: 0,36-0,93). En los factores de riesgo se observó prolapso ≥ 3 (OR: 5,82; IC 95%: 1,14 – 9,15), edad mayor a 45 años (OR: 4,71; IC 95%: 1,17-8,31), paridad ≥ 3 hijos (OR: 3,78; IC 95%: 1,02-5,94), tabaquismo (OR: 2,64; IC 95%: 1,08-6,54) y pareja con disfunción sexual (OR: 1,98; IC 95%: 1,23-4,92).

Discusión

En la presente investigación se encontró una prevalencia del 82,85% de disfunciones sexuales antes del uso del pesario, con disminución al 25,71% a los 6 meses de uso del pesario. La disfunción sexual más frecuente fue el trastorno del deseo (82,85%), seguido por la alteración del orgasmo (51,42%) y, en tercer lugar, de la excitación (34,28%). La prevalencia fue mayor en las mujeres con prolapso grado ≥ 3 y en las mayores de 45 años.

Respecto al impacto de los pesarios vaginales en la función sexual al ser utilizados como tratamiento del prolapso genital, Wharton et al.37, en los resultados de una revisión sistemática en la cual se incluyeron 14 estudios en el análisis narrativo y siete en el metaanálisis, sugieren que no hay evidencia de deterioro de la función sexual y sí mejoría. En EE.UU., Lowenstein et al.38, en 235 mujeres durante la visita de seguimiento a los 6 meses, informaron una mejoría significativa en la función sexual desde el inicio (33 ± 0,6 vs. a 43 ± 0,8, respectivamente; p < 0,0001). Ellos concluyen que la resolución de los síntomas del prolapso genital, después del tratamiento con el pesario, mejora la autopercepción de la imagen corporal y la función sexual de las mujeres. Estos resultados se alinean con los de Meriwether et al.39, los cuales documentan que el uso del pesario puede mejorar la autoconciencia, asociándose con mejoras en la función sexual. La evidencia sugiere que, en el caso de las mujeres sexualmente activas y satisfechas con sus pesarios, ellas continúan con esta forma de manejo a largo plazo40.

Según van der Vaart et al.41, en Países Bajos, al comparar la mejoría del funcionamiento sexual, 24 meses después de la inserción del pesario o de la intervención quirúrgica, las mujeres que se sometieron a cirugía tuvieron 2,62 veces más probabilidades de cambiar de ser sexualmente inactivas a sexualmente activas, que la terapia con pesario. Las mujeres sexualmente activas, en el grupo de la cirugía, informaron una mejoría estadísticamente significativa en la puntación del cuestionario utilizado (PISQ-IR, Pelvic Organ Prolapse/Incontinence Sexual Questionnaire). Ellos concluyen que la función sexual en mujeres con prolapso pélvico sintomático es superior en caso de que se realice cirugía en comparación con la terapia con pesario. No obstante, se debe aclarar que existe una importante limitación del estudio, como es la considerable proporción de pacientes que no respondieron al seguimiento de los 24 meses. Esto puede explicarse porque después de la cirugía, las mujeres sienten menos miedo a los síntomas relacionados con el prolapso genital, y así experimentan una mayor satisfacción en su vida sexual.

En cuanto a la puntuación del IFSF y a sus dominios, los resultados de este estudio encuentran similitud a los informados por Espitia. Según el grado de prolapso, se observó menor a 26,55 puntos en los grados 3 y 4, mostrando una media de 25,7 y 24,9 puntos, respectivamente, con independencia de la edad de la mujer. En relación con los aspectos de la vida sexual, el 81% afirmaron que el pesario había hecho su vida sexual más frecuente y satisfactoria en comparación con el periodo anterior a su inserción (p < 0,05)42. Las mujeres que experimentan aumento del deseo sexual se muestran más satisfechas con la frecuencia de su actividad sexual, por lo cual el uso del pesario es aceptado con mayor afinidad37,43. Algo similar ocurre en las mujeres en las que se involucra a la pareja en el manejo del pesario42.

Nuestros resultados indican que el prolapso de órganos pélvicos afecta con más frecuencia a las mujeres con prolapsos mayores al grado 2; lo cual es similar a lo publicado por Darvish et al.20, cuando afirman que existe una relación, estadísticamente significativa, entre la puntuación media de la actividad sexual y la etapa del prolapso (p < 0,001). De tal manera, que el aumento de la gravedad del prolapso genital conduce a una mayor disminución y afectación de la función sexual en las mujeres. Esto se debe a que las mujeres se sienten incómodas, presentan molestias con la penetración, dificultad para algunas posiciones, dispareunia, laxitud vaginal, gases vaginales, preocupación por la opinión de la pareja debido al bulto vaginal, se consideran menos atractivas sexualmente y se sienten menos femeninas por la sensación de obstrucción durante la penetración, además en algunos casos los hombres sienten que el prolapso en más grande que su pene44.

Respecto a la afectación por dominios en el IFSF, en 1.008 mujeres españolas con problemas del suelo pélvico, el 5,2% declararon no alcanzar el orgasmo y el 17,1% nunca habían sentido deseo sexual en el último mes45. En Canadá, en el estudio de Li-Yun-Fong et al.46, las participantes informaron un bajo nivel de deseo y de disfrute sexual con niveles moderados de excitación sexual y orgasmo. Cuando se estratificó el disfrute sexual, solo el 46% afirmó disfrutar del sexo. De esta manera, se deja claro que las mujeres con trastornos del piso pélvico tienen una amenaza independiente para presentar disfunciones sexuales.

En fin, son múltiples los investigadores que han demostrado que los pesarios son un tratamiento no invasivo viable, para el prolapso de órganos pélvicos, que mejora tanto la función orgánica y sexual como el bienestar general47–50.

En la actualidad se sabe de la existencia de múltiples tipos de pesarios disponibles en el mercado, los cuales permiten a las mujeres mantener actividad sexual coital; de hecho, en muchos casos sus parejas no los notarán36. Sin embargo, si la mujer o la pareja encuentran que el pesario es incómodo u obstruye las relaciones sexuales, se les puede enseñar a retirarlo y a volver a colocarlo a necesidad40.

La principal fortaleza de esta investigación es el instrumento utilizado (IFSF), el cual se encuentra validado en español y se considera adecuado para evaluar la sexualidad en estudios epidemiológicos, y el POP-Q. Como limitantes se destaca el número de la muestra y el tipo de muestreo, además de que el estudio no permite medir asociación causal ni representatividad.

Conclusiones

El uso del pesario ejerce un positivo efecto en la función sexual de las mujeres con prolapso genital, logrando una disminución de las 2/3 partes en la prevalencia de disfunciones sexuales.

Se ha de considerar el uso de pesario como herramienta de la primera línea terapéutica en pacientes con prolapsos genital mayor o igual al grado II.

Los profesionales de la salud deben asegurarse de que la función sexual haga parte de la evaluación habitual, durante la evaluación del prolapso genital.

Financiamiento

El autor declara que este trabajo se realizó con recursos propios.

Conflicto de intereses

El autor declara no tener conflicto de intereses.

Consideraciones éticas

Protección de personas y animales. El autor declara que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. El autor declara que han seguido los protocolos de su centro de trabajo sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. El autor ha obtenido el consentimiento informado de los pacientes y/o sujetos referidos en el artículo. Este documento obra en poder del autor de correspondencia.